「パリの画家」として知られ、多くの日本人に愛され続ける荻須高徳(おぎす・たかのり)。2026年に没後40年を迎えるこの節目に、円熟期を迎えて取り組んだ「リトグラフ(石版画)」に焦点を当てた巡回展が八王子市夢美術館で2026年1月30日から開催されます。油彩画のイメージが強い荻須ですが、なぜ今、リトグラフなのか? 展覧会の企画と公式図録の制作に携わった青幻舎の田中壮介さん、八王子市夢美術館・学芸員の渋谷展子さんにお話を伺いました。

―今回、荻須高徳の「リトグラフ」に焦点を当てた展覧会を企画されたきっかけを教えてください。

田中壮介(以降、田中): 弊社は今年で30年目を迎える出版社ですが、10年前から展覧会の企画・制作事業も手がけています。別企画で、愛知県稲沢市の荻須記念美術館を訪れた折、荻須高徳さんのリトグラフに特化した展覧会が開催されるというお話を伺いました。2026年がちょうど没後40年という節目にあたることもあり、この素晴らしい企画をぜひ全国巡回させて、荻須さんの魅力を改めて多くの方に知っていただきたい、そして図録という形で本を手に取っていただきたいと考えたのが始まりです。個人的に以前から荻須作品が好きだったということもあります。

渋谷展子(以降、渋谷): 巡回展の最初の地が八王子なのですが、私も最初は「荻須といえば油彩画なのに、なぜリトグラフ?」と疑問に思いました。ですが、実際に作品や資料を調べていくうちに、リトグラフが彼の画業において、とても重要な位置を占めていることが分かってきたのです。

―荻須作品におけるリトグラフの魅力とは、どのような点にあるのでしょうか?

田中: 荻須が本格的にリトグラフに取り組み始めたのは1967年頃、60代半ばを過ぎてからです。そこから亡くなるまでの約20年間、精力的に制作を続けました。油彩画は絵具を塗り重ねて重厚な画肌や深みを出しますが、リトグラフは版画ですので、限られた色数(版数)で表現を完結させなければなりません。荻須のリトグラフは、その限られた色数の中で、彼の特徴である力強い線や豊かな色調が見事に表現されています。最小限の要素で作り上げた完成度の高さが魅力ではないでしょうか。

渋谷: 油彩画の頃は、少し重厚で、時には暗い色彩の作品も見られますが、リトグラフになると色彩が非常に明るくなるんです。パリの乾いた空気感や、石造りの街並みの明るさが際立っていて、油彩とはまた違った「軽やかさ」や「エレガントさ」を感じられるのが面白い点だと思います。

リトグラフ・紙 1986年

稲沢市荻須記念美術館蔵

©LES AMIS D’OGUISS 2025

リトグラフ・紙 1976年

稲沢市荻須記念美術館蔵

©LES AMIS D’OGUISS 2025

―リトグラフ制作には、職人との共同作業という側面もあったと聞きます。

田中: そうなんです。荻須にはジョルジュ・サグラン氏という相性の良い刷り師のパートナーがいたんです。例えるなら、浮世絵における絵師と彫り師・刷り師のような関係です。荻須がイメージする色や表現を、刷り師が技術で再現する。この質の高い信頼関係があったからこそ、晩年の素晴らしいリトグラフ作品群が生まれたのだと思います。

渋谷: この二人の出会いは大きいですよね。二人の相性の良さがあったからこそ続けられて、高め合い、画家としてさらに精進できたのではないでしょうか。

田中: 今回の図録制作でも、荻須記念美術館の学芸員・河合志穂さんをはじめ、私たち出版社と印刷会社のプリンティングディレクター、そしてアートディレクターがチームとなって、作品の色味や風合いを再現するために何度も色校正を重ねました。二人に思いを馳せながらの作業でしたね。

―展覧会の見どころや、構成のポイントを教えてください。

渋谷: 展示は基本的に年代順の構成になっています。当初、絵柄やテーマごとにまとめた方が見やすいかなとも思っていたのですが、河合さんから「技法の変遷を感じられるように」とアドバイスをいただき、初期のモノクロームのリトグラフから始まり、徐々に色彩豊かなカラーリトグラフへと移行していく過程を追っていける、時代順の構成になっています。田中さんが制作された図録も同じ構成になっているので、荻須がどのようにリトグラフの技術を習得し、表現を深めていったかがよく分かると思います。会場の最後にはリトグラフの制作工程を紹介するコーナーも設けました。例えば「7版もの色を重ねて刷り上げているか」といった驚きとともに、作品の奥深さを感じていただけるのではないでしょうか。

―公式図録のこだわった点について教えてください。

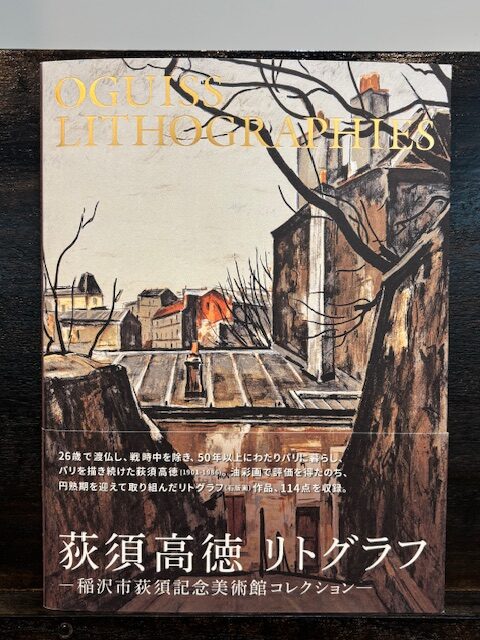

田中: 今回は「ビジュアルブック」として、荻須のリトグラフの変遷を視覚的に楽しめる構成にしました。用紙は河合さんからのアドバイスもあり、従来の図録に多いやや黄色味がかったアート紙ではなく、白色度が高く、重量感のある「ユーライト」という紙を採用しました。これにより、荻須のリトグラフ特有の鮮やかな発色と、版画紙のようなマットな風合いを両立させることができました。B5サイズの本にしてはやや重い仕上がりに、荻須がパリで過ごした年月を感じていただきたいです。アートディレクションは中島雄太さんにお願いし、晩年の荻須作品にふさわしい、「エレガント」なブックデザインに仕上がっています。表紙カバーの作品選びからレイアウトまで、徹底的にこだわり抜いた一冊です。

―荻須作品の多くは街角や建物が主題で、人物がほとんど描かれていません。この点についてはどのように捉えていますか?

渋谷: 荻須はかつて、「家が私にまるで生きているように話し掛けてくるのだ」という言葉を残しています。彼にとって、長い年月を経て積み重なった石の壁や建物そのものが、パリという街の「肖像画」だったのかもしれません。河合さんのお話では、荻須は観光名所よりも、地元の人が生活しているような、壁が汚れていたり生活感があったりする場所を好んで描いたそうです。人物そのものを描かなくても、建物の佇まいや壁の表情を通して、そこに息づく人々の歴史や暮らしの気配を表現しようとしたのではないでしょうか。

田中: そうですね。油彩画でもリトグラフでも、人物が具体的に描かれることは少ないですが、不思議と人々の暮らしや温かみを感じることができます。荻須自身、「芸術は生活と離れてはいけない」「生きている生活が大事だ」と語っていたそうです。26歳からパリに住み、現地の食事をとり、パリジャンとして生活していた彼だからこそ、建物を描くことで、逆説的にそこに住む人々の「生」を浮かび上がらせることができたのだと思います。

―お2人の「個人的な推し作品」を教えてください。

田中: 私は『運河の雪』(図録p.50)が好きですね。白の世界で有名なモーリス・ユトリロを彷彿とさせます。静かに広がる雪景色の中、橋の上に描かれた赤いバスがアクセントになっていて、通りを歩く人々の日常も感じられる。荻須らしい、温かみのある作品です。

渋谷: 私は図録の表紙カバーにもなった『メニルモンタン』(図録表紙、p.102)です。最初はそれほど意識していなかったのですが(笑)、表紙のデザイン案を見たときに、オレンジの色彩や空の表現がとても素敵で、ハッとさせられました。デザインの力によって作品の魅力が再発見できた一枚ですね。

リトグラフ・紙 1977年

稲沢市荻須記念美術館蔵

©LES AMIS D’OGUISS 2025

リトグラフ・紙 1976年

稲沢市荻須記念美術館蔵

©LES AMIS D’OGUISS 2025

―最後に来場される皆様へメッセージをお願いします

田中: 荻須高徳が描くパリの街並みには、そこに暮らす人々の息遣いや、石造りの建物の歴史が染み込んでいます。会場で作品に囲まれると、まるでパリの路地に迷い込んだような没入感を味わっていただけると思います。ぜひ、荻須が愛した土地の空気を感じに来てください。

渋谷: 荻須の言葉--「芸術は生活と離れてはいけない」にあるように、観光地としてのパリではなく、そこで生活する人々の視点で描かれた街角は、見る人の心に懐かしさや安らぎを与えてくれます。油彩画だけでなく、リトグラフという表現を通して到達した、荻須高徳の円熟した世界をぜひ楽しんでいただければ幸いです。

展覧会の詳細は夢美術館ホームページをご覧ください

☟Click☟